КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА В СОВАХ.

читать дальше…Совы во все времена поражали воображение человека и приковывали к себе его внимание. Конечно, не были исключением и древнейшие обитатели Европы:

Рисунок, выполненный человеком эпохи палеолита на стене пещеры Chauvet в южной Франции

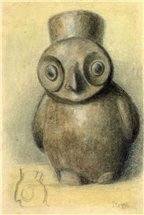

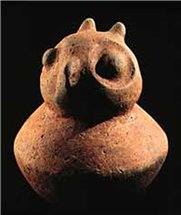

Их мифология нам, увы, совсем неизвестна – но мы знаем, что, скажем, в мифологических представлениях индейцев сова занимает заметное место: так же, как и у древних греков, у них эта птица, как правило, связана со знаниями и нередко выступает в роли мудрого советчика, провидца и помощника людей, а также в роли вестника и проводника в загробный мир. Сосуды или статуэтки в форме сов – одна из излюбленных тем в индейской керамике:

Керамика из раскопок: слева и в центре – Перу, справа – Северная Америка; точные датировки неизвестны (вероятно, 1-е тысячелетие нашей эры).

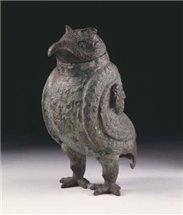

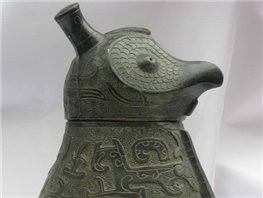

Большое внимание в своем прикладном искусстве оказывали совам и древние китайцы. Сова была одним из символов мифического Желтого Владыки Хуан Ди - и, как утверждают, ассоциировалась с молнией, громом и летним солнцестоянием. Сохранилось множество ритуальных бронзовых сосудов в форме совы, относящихся к эпохе династий Шан и Чжоу (XVIII-III вв. до н.э.), которые использовались для жертвенных возлияний. Выглядят они достаточно разнообразно и порой весьма причудливо:

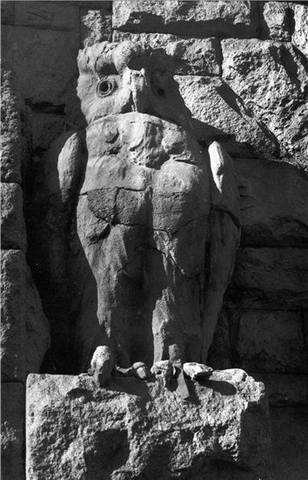

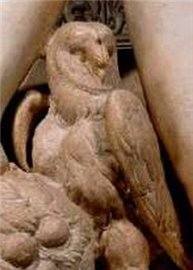

…А вот в средневековой Европе, как мы знаем, сова, наряду с кошкой, была одним из наиболее ненавидимых и гонимых живых существ. Из-за хищничества и ночного образа жизни ей приписывалась самая прямая связь с дьяволом. Так, крыло, или иная часть тела совы – вместе с жабой, тритоном, лягушачьими и ящериными лапками, шерстью летучей мыши, печенью нечестивого еврея и другими заслуживающими отвращения ингредиентами – становится обязательной составляющей колдовского зелья ведьм: см., например, 1 сцену IV акта в «Макбете» Шекспира, где все эти и многие другие компоненты богопротивного коктейля перечислены весьма дотошно. В этой же пьесе сова, заклевавшая сокола, и наступившее посреди бела дня затмение солнца воспринимаются действующими лицами как одинаково зловещие предсказания грядущих событий. «Уханье» сов также почти повсеместно истолковывалось в самом дурном смысле: например, в Норвегии обыкновенная неясыть (Strix aluco) считалась вестником смерти, поскольку ее крик по звучанию отдаленно напоминает норвежские слова «оденься в белое» - т.е. в саван. При такой репутации не приходится удивляться, что европейских средневековых изображений сов существует немного. Одно из двух или трех, известных мне – это капитель собора монастыря Санта Крус в Каталонии (как мне кажется, раннеготическая - но еще вполне в духе романских традиций):

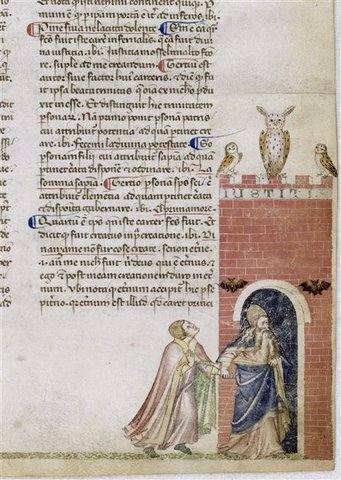

Капитель эта, конечно же, расположена во внешней части собора – и, по-видимому, подобно более поздним чудовищным горгульям, призвана защищать его от рыскающих вокруг злых сил (испугать страшное еще более страшным - один из древнейших магических приемов, стоящий у истоков изобразительного искусства. Но все же понятно, что этот рельеф, скорее, курьез: возле добрых христиан сове не место. На одной из итальянских иллюстраций 15 века к «Божественной комедии» совы изображены восседающими не где-нибудь, а на самих вратах Ада (при этом Данте, ведомый за руку Вергилием, высоко подняв голову, с ужасом их разглядывает):

Итак, со времен заката античной культуры сова – уже отнюдь не мудрое божество, а, наоборот, живой символ безжалостности и тщеты всего земного, духовной слепоты, глупости, тьмы неверия и смерти; именно в этом качестве она фигурирует, например, в живописи Иеронима Босха… Но честно говоря, назидательно-символический смысл картин этого великого художника для меня слишком темен, и я, по серости своей, его не улавливаю; более того: причудливые образы Босха почему-то никакого ужаса у меня не вызывают – глядя на них, я испытываю, скорее, какое-то радостное изумление и любопытство … Поэтому, встречаясь взглядом с его совами (которые, как и вообще все совы, таращатся на зрителя весьма многозначительно), я готов поприветствовать их, как старых знакомых, подобно мне, случайно затесавшихся в ряды грешников более гламурного пошиба:

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (около1505) – детали центральной части триптиха.

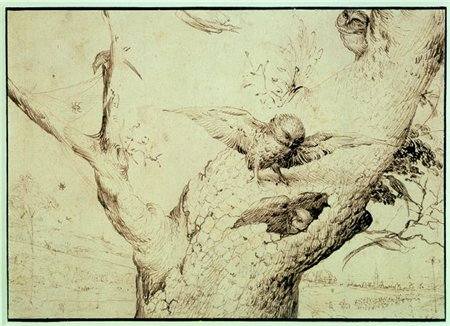

Впрочем, действительно ли Босх был таким уж совоненавистником? Ему ведь даже случалось запечатлевать повседневную семейную жизнь представителей совиного племени:

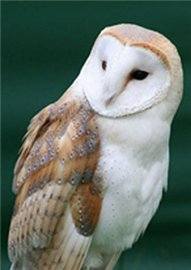

…и, хотя эта гравюра создана едва ли не самым большим мистиком из всех когда-либо живших художников, здесь неприязнь к «сатанинскому отродью» явно отступает перед трезвостью взгляда и живым интересом наблюдателя-натуралиста. Но всё же мраморное изваяние совы, которое является частью входящей в ансамбль гробницы Медичи скульптуры Микеланджело «Ночь», отличается гораздо большей достоверностью. Как я уже упоминал в одном из предыдущих постов, точность в передаче деталей здесь такова, что позволяет определить вид птицы: эта скульптура, несомненно, изображает обыкновенную сипуху (Tyto alba).

Сам факт того, что сова здесь служит не столько самостоятельной аллегорией, сколько атрибутом обнаженной «богини», в ногах которой она расположена, служит отсылкой к античному искусству. Таким образом, христианская символика обогащена языческими аллюзиями: сова со скульптуры Микеланджело говорит уже не только о смерти, забвении и скорбном одиночестве (хотя, конечно, в первую очередь именно о них), но вновь, спустя много веков – о знании и мудрости (доступных лишь избранным&hellip «Средневековое» и «античное» понимание образа совы остаются ключевыми и для последующих веков развития европейского искусства - но акценты от эпохи к эпохе несколько смещаются, и контекст порой довольно ироничен:

«Средневековое» и «античное» понимание образа совы остаются ключевыми и для последующих веков развития европейского искусства - но акценты от эпохи к эпохе несколько смещаются, и контекст порой довольно ироничен:

Франц Хальс. Малле Баббе (= Безумная Барбара). 1630-е гг.

Например, в этой картине Хальса сова – явно атрибут «ведьмы»; но, приглядевшись, мы видим, что ведьма – уже не ведьма, а содержательница дешевого кабака со здоровенной кружкой пойла в руке (совсем как в сказке Гофмана, где злая колдунья предстает в образе торговки яблоками, а добрый волшебник – в обличье чудака-архивариуса

Доминик Ауличек. Фигура Прозерпины с совой Аскалафом. Парк замка Нимфенбург, Мюнхен. 1778

Но если сова на плече «безумной Барбары» лишь шутливый намёк, то сова рядом с фигурой Прозерпины из Нимфенбурга в Германии – настоящий гротеск. Этот образ наглядным образом демонстрирует то характерное для эпохи барокко ироническое отношение к миру, которое во времена Возрождения было бы попросту немыслимо… Хочется сказать этой сове, перефразируя Булгакова: «Мне кажется, что Вы – не очень-то птица…» И ведь действительно, так и есть: этот персонаж изображает Аскалафа, садовника Гадеса, превращенного Деметрой в сову - за то, что тот выболтал тайну гранатовых зёрен, которые проглотила Прозерпина в Аиде, став тем самым навсегда причастной к царству теней… Поэтому в лапе совы-Аскалафа – гранатовое яблоко. Кстати, если верить Роберту Грейвсу, у всей этой мифологической коллизии есть и реальная натуралистическая подоплека: «…притча о сплетнике Аскалафе рассказывается, чтобы объяснить шумное поведение сов в ноябре, накануне трехмесячного отсутствия Коры» (т.е. Прозерпины. См. Роберт Грейвс, «Мифы древней Греции», Москва, 2001, т.1, стр. 110). А теперь, ВНИМАНИЕ! Ascalaphos – это СОВСЕМ НЕ ТОТ вид совы, который посвящен Афине: не Athene noctua (см. мой предыдущий пост о совах), а Asio flammeus, т.е. болотная сова. (Так что никакой двойственности в значении образа совы античная мифология тут не допускает&hellip Для романтизма конца XVIII – начала XIX веков гротеск, наряду с иронией, становится важнейшим и вполне сознательным приемом, который заметнее всего проявился в немецкой литературе - например, у такого писателя, как Э.Т.А. Гофман. Творчество его современника Франсиско Гойя, умевшего, подобно автору «Золотого горшка», органично сочетать в своих работах черты реальности и фантастику, также проникнуто особой, присущей ему одному иронией: беспощадной, горькой и саркастической; а образы офортной серии «Капричос» - ярчайшие примеры гротеска в мировом изобразительном искусстве. Но, как ни удивительно, при всем бунтарстве, романтическом индивидуализме и антиклерикализме Гойи, его образный мир оказывается теснейшим образом связан с традицией испанского католического мистицизма … Вероятно, поэтому символическое значение сов у него столь созвучно средневековому:

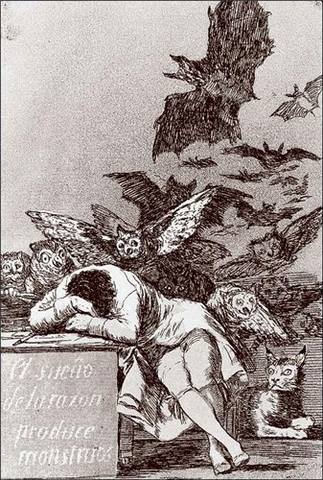

Для романтизма конца XVIII – начала XIX веков гротеск, наряду с иронией, становится важнейшим и вполне сознательным приемом, который заметнее всего проявился в немецкой литературе - например, у такого писателя, как Э.Т.А. Гофман. Творчество его современника Франсиско Гойя, умевшего, подобно автору «Золотого горшка», органично сочетать в своих работах черты реальности и фантастику, также проникнуто особой, присущей ему одному иронией: беспощадной, горькой и саркастической; а образы офортной серии «Капричос» - ярчайшие примеры гротеска в мировом изобразительном искусстве. Но, как ни удивительно, при всем бунтарстве, романтическом индивидуализме и антиклерикализме Гойи, его образный мир оказывается теснейшим образом связан с традицией испанского католического мистицизма … Вероятно, поэтому символическое значение сов у него столь созвучно средневековому:

Франсиско Гойя. «Сон разума рождает чудовищ», офорт - лист 43 из серии «Капричос» (1793-1797).

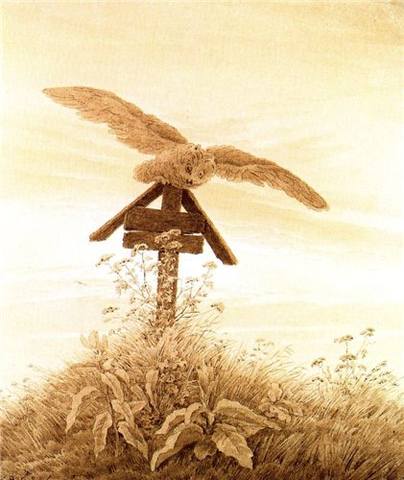

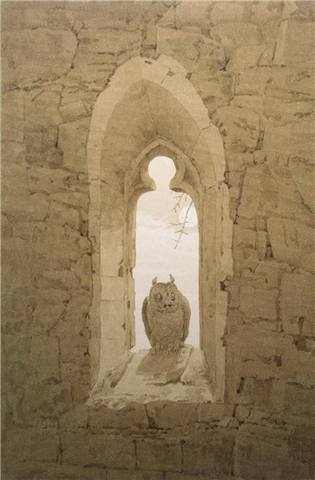

Впрочем, обращение к средневековью вообще характерно для искусства романтической эпохи; эта тенденция заметна, в частности, у одного из крупнейших немецких художников этого времени, Каспара Давида Фридриха – мастера, упорно стремившегося к обретению национальной традиции. Вероятно, поэтому «готическая» тематика занимает в его творчестве видное место. Приводимые ниже рисунки демонстрируют, как Фридрих в поисках наилучшего решения мог многократно варьировать композиции своих работ (по правде сказать, достаточно механическим способом):

Каспар Давид Фридрих. Сова, летящая на фоне лунного неба. Бумага, карандаш, кисть, сепия. 1836-37 гг.

Каспар Давид Фридрих. Сова в готическом окне. Бумага, карандаш, кисть, сепия.1836.

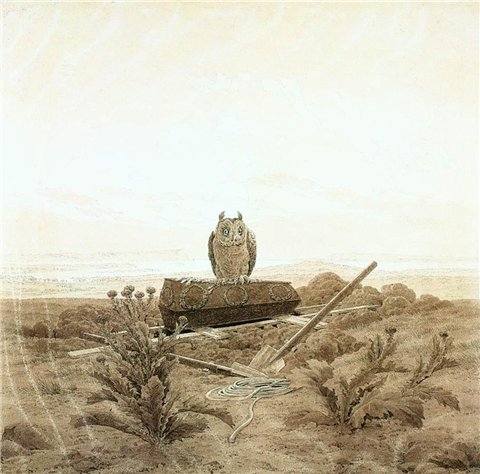

Каспар Давид Фридрих. Пейзаж с могилой и совой. Бумага, карандаш, кисть, сепия, 1837.

NB: Интересно, что на последнем рисунке сова, в точности как у Босха, сочетается с чертополохом (известным средневековым символом греха и скорби).

На примере приведенных выше рисунков хорошо заметно, какую значительную роль этот художник отводил линии, силуэту; и, в то же время, можно почувствовать его стремление видеть за внешней формой тайну – недаром Каспара Давида Фридриха считают одним из предшественников символизма конца XIX века, неразрывно связанного с тем многоплановым явлением, которое мы знаем под названием стиля модерн. Сильное тяготение к символизму и мифологичности обнаруживает национально-романтическое направление этого стиля – в частности, так называемый «северный» модерн, образцов которого немало, например, в архитектуре Санкт-Петербурга. Фасады этих зданий очень часто украшены изображениями сов – от фигуративных до предельно стилизованных:

Санкт-Петербург, ул. Восстания, 18 / Ковенский пер., 17. Доходный дом С.В. Муяки. Арх. А.С. Хренов, 1902-1903

Санкт-Петербург, Владимирский пр., 19. Доходный дом И.В. Фон Бессера. Арх. А.Шульман, 1904, перестройка.

Санкт-Петербург, Доходный дом на Большом проспекте Петроградской стороны, 44. Арх. И.А. Претро, 1906-07.

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 47.Доходный дом. Арх. А.И. фон Гоген, перестройка 1901 г.

(Цветные фото и адреса петербургских сов позаимствованы с сайта deva-sova.spb.ru/index.html )

Но если, скажем, средневековая сова из собора монастыря Санта-Крус – это настоящий символ-оберег, то символика всех этих сов конца XIX - начала ХХ века все же достаточно условна: они, имея, прежде всего, декоративное значение, скорее, отсылают к таинственной многозначности этого образа на протяжении предшествующих веков существования европейского искусства – и тем самым включаются, вкупе со всем архитектурно-декоративным ансамблем здания, в ту игру на тему исторической ретроспективы, которую постоянно ведет модерн…

@музыка: Monster Magnet - Atomic Clock

@темы: совы тотально рулят

-

-

30.08.2011 в 20:21-

-

30.08.2011 в 20:22-

-

30.08.2011 в 20:24-

-

30.08.2011 в 20:25-

-

30.08.2011 в 20:55-

-

31.08.2011 в 09:37-

-

14.11.2011 в 12:03-

-

14.11.2011 в 12:14Отправить от моего имени не получается. Вот мой электр. адрес [email protected]

-

-

14.11.2011 в 17:59А выставка сов - это просто здорово! Удачи Вам! O v O